| いよいよエンジンがボディに搭載される所まできました。 エンジン搭載といっても、ただ載せればイイというものではありません。 細かいフィッティングや、配線の処理、そして何よりも載せた後のセッティングが重要となってきます。 それでは、本文をどうぞ。 |

![]()

| エンジンを吊り上げ、慎重にボディに納めていきます。 傷が付くのを防ぐ為、ロッカーカバーはダミーの物。 この後、エンジンを固定するのですが、今回エンジン・マウントも交換しています。 折角オーバーホール、そしてチューニングを行い、更にはフレームもリジットで固定し、スポーツ走行を前提とした味付けにしているのに肝心のエンジンが動いてしまっては意味がありません。 エンジン・マウントは耐久性も考えラバーの物を使用していますが、ノーマルではなく、強化タイプを選択しています。 |

|

| さて、エンジン搭載が済めば補記類や給排気系、そして電装系を組み付けていく訳ですが、まずはLCBをちょっと紹介します。 今回選択しているLCBはジャンスピード製です。 チューニング度合いから考えてもノーマル・ボア(パイプの径)で十分でしょう。 しかし、そのまま組み付けるのではなく、LCBに耐熱バンテージを巻きつけています。 つまり、排気の熱を少しでもエンジンルームに入れない様にしているのです。 バンテージを巻いたから凄い効果があるという訳ではないですが、こういった少しずつの効果が合わさればバカには出来ません。 バンテージを巻くのはガラス繊維がチクチクするし、結構大変なのですけどね。 |

|

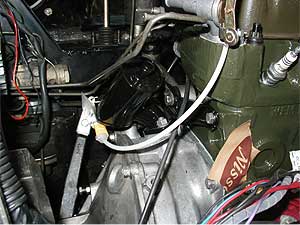

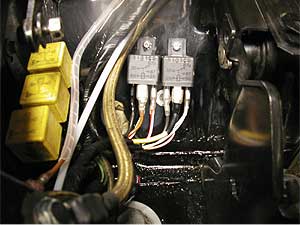

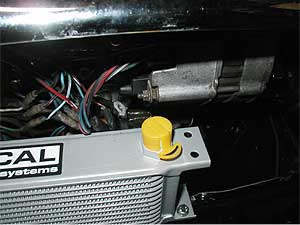

| エンジンの搭載・固定も終わり、残りの補器類をセットアップしていきます。 下の左上の写真はクラッチ回り。 ブローバイを抜く通称エントツと呼ばれる部品は錆びを落とし再塗装。 こういった細かい部品をキレイにするのは手間の掛かる事ですが、仕上がりが断然違ってきます。 クラッチのフォークレバーやヒーターホースなどを取り付けていきます。 右上の写真は新しく追加したスターター用のリレー。 インジェクションの場合、各リレーはリレーモジュールという一まとめの部品になっているのですが、キャブ化に伴い取り外しています。 使わなくなるリレー回路がある事、そして故障時にパーツ代が高くなってしまう為、新しくリレーを付け直しています。 左下はチューニングによる発熱量も増え油温上昇による油圧低下を防ぐ為に追加しているオイルクーラー。 モカール製13段を選択しています。 取り付けはボディパネルを加工したりと手間はかかるのですが、チューニングカーには是非取り付けたいパーツの1つです。 最後に右下の写真、イグニッションコイルですが、クラッチハウジング上に固定。 コイルは次の項目で紹介するルーメニション製を選択しています。 |

|

|

|

|

|

| 続いて点火系のパーツを見ていきましょう。 まず、デストリビュータ本体はアルドン製のレーシングデスビを選択しました。 元々、キャブ化を行うにはデストリビュータは交換する必要があり、エンジンの性格も考えレーシングデスビをチョイス。 また、点火の信頼性、高回転時の事も考えルーメニションのフルトラKITを追加しています。 ポイントレスとなる事でメンテナンス性も向上するというメリットもあります。 下の写真左がデスビ本体にフルトラKITのピックアップ部が組み込まれたもの。 また、右の写真はフルトラのアンプですが、エアコンを取り外した後、塞いだパネル上に取り付けています。 ライトリレーもこの位置に。 性能やメンテナンス性も重要ですが、やはり見た目も良くなければいけません。 取り付けにセンスが必要な部分です。 |

|

|

| 補器類のセットアップが済んで、いよいよキャブレターの取り付けです。 今回、エンジンの特性や、スポーツ走行メインでのセットアップの為、キャブレターはウェーバーを選択しています。 キャブ本体はウェーバーのDCOE45で、インマニ&リンケージはジャンスピード製を使用。 インマニにも色々種類があるのですが、スワンネック(インマニの角度がキツイもの)では効率が悪く、ロングマニホールドはボディ側の加工も必要な為、ジャンスピード製を選んでいます。 インマニはそのまま使用せず、ポートを加工。 下の写真左は加工前のインマニで、ポートの内部に段もありスムーズではありません。 そこで内部を研磨し、滑らかにしたのが右の写真です。 奥の方は工具も届きにくく、加工は手間なのですが、手を抜かずに仕上げています。 これにより、よりスムーズに吸気が行われる事となります。 |

|

|

| 同じくインマニの写真です。 左はキャブが取り付けられる側、右の写真はヘッド側です。 内部が滑らかになっているのは上の項目で紹介しましたが、今回の加工はそれだけではなく、穴のサイズも拡大しています。 キャブ側はウェーバーDCOE45に合わせ、ヘッド側はロングマンGT15に合わせ穴径を広げています。 幾ら内部が滑らかでも、取り付け部分で段差が出来ていては意味がありません。 こういう小さな事の積み重ねが最終的な違いとなって現れてきます。 |

|

|

| 実際にキャブ&インマニの取り付けが終了。 キャブ本体の写真で解る人もいると思いますが、キャブレターは規制前のDCOE45を使用しています。 全体の創りや全開時などは規制前の方が良いようです。 凄い大きな違いではありませんが、こだわりたい部分でもあります。 |

|

| さぁ、全てのセットアップが終わり、いよいよエンジンに火を入れます。 エンジン始動の下準備としてまずはプラグを全て外しスターターを回します。 この状態では当然点火されませんからスターターは回ってもエンジンはかかりません。 何故、このような事をするか?というと、組んだばかりのエンジンは細部にオイルが行き渡っておらず、いきなりエンジンをかけると油膜切れの状態を起こしてしまうからです。 十分オイルを回し、その後プラグ、プラグコードを取り付けエンジン始動です。 エンジン始動後、点火タイミングの調整を行い、キャブレターのセッティングを行っていきます。 |

|

|

| ここで、内装関係をひとつ。 エアコンを取り外しセンターメーター化を行っているのですが、各メーターや配線など、一通りの作業が終了しました。 下の写真右はヒーターのホースなのですが、今回、ホースを通すルートも変更しています。 何故かというと、センターメーター化した場合、インジェクション車の場合ヒーターホースがメーターカウル裏にありキレイに収まりません。 カウルを加工したりという作業も必要になってしまうのですが、仕上がりと考えると加工せずに取り付けたい。 幸い、エンジンOHでエンジンを降ろしましたkら、ヒーターホースの取り回しを変更(MK−Iと同様)しています。 さすがに仕上がりはこちらの方がキレイです。 |

|

|

| そしてもう一つ、追加で行っている作業がワイパー位置の変更。 この車輌はMK−I仕様となっているのですが、ワイパー位置はノーマルの状態でした。 今回、ワイパーの位置を中央に寄せ、停止位置も反対にしています。 これでMK−Iと同様になるのです。 ワイパーモータはリンクを加工し反対になるようにし、ワイヤー部分も加工、取り付け位置を右の写真のように中央にしています。 |

|

|

| さぁ、残すはキャブのセッティングです。 しかし、セッティングがしっかりと決まらなければ、ここまで積み上げてきた物の意味がありません。 慎重にセッティングを出し、ベストな状態を探っていきます。 |

|

![]()

| 次回はついに最終回。 セッティングが出たエンジンのインプレッション、そしてチューニングの詳細などを紹介したいと思います。 次回も楽しみにしていて下さい。 |